Comecei a estudar a psicanálise há mais ou menos seis anos. À época, tive de vencer uma profunda resistência que havia criado contra Freud, em razão de incompreensões a que o seu texto pode levar o leitor incauto. Lembro, por exemplo, das teses que sustentavam suas análises em Totem e tabu, que eram, se formos generosas, teleológicas e, se não formos gentis, racistas, pois se partia do pressuposto de que as etnias possuíam uma escala de desenvolvimento cultural. A cultura europeia, judaico-cristã, estaria no último estágio, bastando-lhe apenas se desvencilhar dessas ilusões espirituais sustentadas pela igreja. Também me incomodava o fato de que havia compreendido o complexo de Édipo quase que literalmente, por isso frequentemente pensava que a explicação ficava capenga quando se levava em consideração as diversas possibilidades de família que uma criança pode ter. A insistência em julgar qualquer opositor como alguém que possui resistência à psicanálise me cheirava a charlatanismo. Porém era fato que, ao visitar as páginas freudianas, era acometido por aquele prazer da descoberta, quando encontrava ali insights que davam sentidos profundos as ações humanas. Conciliava, então, no trato com a psicanálise, a admiração e a reserva. Para mim, no entanto, esse conflito não deveria existir, se quisesse ser um pesquisador da relação entre literatura e psicanálise.

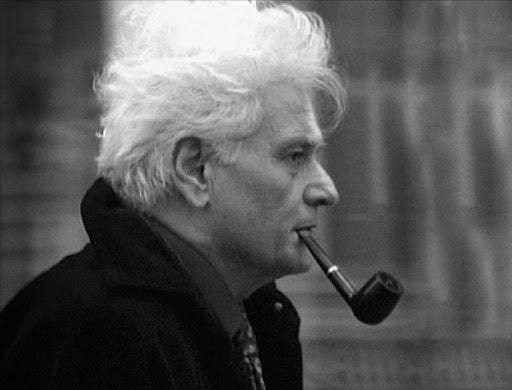

Um dia, porém, decidi ler os ensaios de A escritura e a diferença, do filósofo franco-argelino Jacques Derrida, e tudo mudou. Pois, embora nunca tenha propriamente se ocupado de formar conceitos sistemáticos, ou mesmo um pensamento completamente coeso, sua prática diante dos textos que analisava me ensinaram uma outra forma de pensar a relação com a leitura – seja ela de livros ou de mundos.

Isso porque aquilo que podemos chamar de “ideias” derridianas decorrem sempre do contato com outros textos. Porém esse contato, por mais diversas que sejam as posições do autor analisado, jamais se dá no sentido de destruir (no sentido que Heidegger o empregava), de refutar ou mesmo de ridicularizar cada palavra. A desconstrução de Derrida não se pretende uma demolição dos muros, das paredes e dos quartos do pensamento construído em determinado texto. A desconstrução é muito mais um estudo de engenharia, no sentido de que lhe interessa criar o que seria o projeto do texto lido, compreender quais materiais sustentam sua base, quais técnicas foram empregadas para erguer as paredes e apontar, a partir disso, quais outros caminhos poderiam ter sido seguidos, quais formas poderiam ser encontradas com a modificação dos alicerces. Não lhe interessa, dessa forma, nem a absoluta dissidência, nem a absoluta complacência. O que se apresenta nas leituras de Derrida é a criação de uma relação íntima e profunda com os textos, que os desvincula de seus autores para entendê-los como jogo, em que as palavras ali inscritas em determinado gênero não valem como sistematização de um pensamento único, mas como caminho para a pluralidade de ideias a partir de um sujeito (e não uma pessoa, ou um indivíduo), que coloca em crise pressupostos – seus e do escrito.

O que há em Derrida é o reconhecimento da linguagem como esse vínculo a um só tempo fragmentar e coletivo que nos une enquanto sujeitos, na medida em que não se pode sequer separar o ato de viver do ato de simbolizar. A desconstrução, então, mais do que propriamente um conceito ou mesmo um método, é uma predisposição, inclusive ética, de se lidar com a alteridade (que pode ser inclusive o próprio sujeito). Suas leituras, em vez de se ocuparem de um texto, se ocupam dos textos, ou antes, da própria linguagem e dos limites do dizer.

Em tempos de crise como os nossos, é normal que busquemos a respostas e afirmações, que busquemos separar o joio do trigo, o bem e o mal. Que consideremos, por vezes, mais a origem do pensamento do que o pensamento em si. Acreditamos, por exemplo, que os ideais que combatemos são muito diversos, que devem apenas ser combatidos. Mas é preciso reconhecer que, por mais que seja possível construir ideias, pensá-las e mesmo encontrar aquelas que parecem mais adequadas a determinado momento, a determinado problema, essas ideias também possuem determinados pressupostos, também possuem seus pontos cegos, e a relação com as ideias combatidas, por isso, devem mais ser as de pensar com do que a de pensar contra. Por vezes, a procura pelo combate a ideias já tão combatidas nas Ciências Humanas, que podemos chamar de “metafísica ocidental”, repete, e, em alguns casos, até piora as atitudes platônicas diante do texto, na medida em que considera plausível observar os textos como resultado de um indivíduo, de uma ideia, de um sistema e, por isso, de uma verdade. A diferença é que, muitos dos representantes dessa metafísica, podem ser desculpados pelo momento histórico em que viviam. A nós nos são oferecidos outros caminhos. A dissidência e a admiração podem, e devem, andar juntas quando entramos em contato com o falar de um outro.

Texto de